Javier Badani - @jbadani

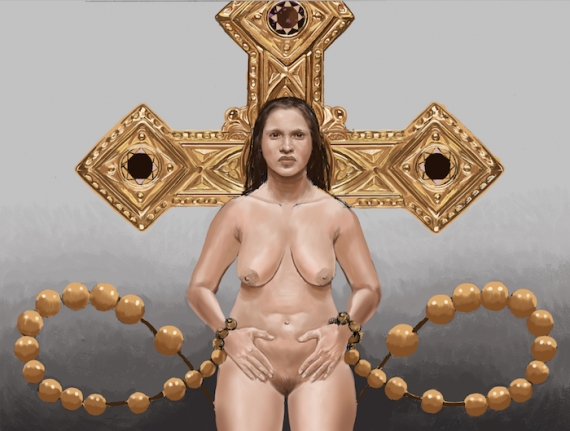

Ilustración: Susana Villegas

¿Se han dado cuenta que del variopinto repertorio de pecados que las religiones han impuesto sobre nuestras cabezas la gran mayoría apunta de la cintura hacia abajo? Sí, allí abajito. Que el sexo prematrimonial, que la masturbación, que el sexo homosexual, que la fornicación, que los métodos anticonceptivos, que la interrupción del embarazo, que “el clítoris el timbre del infierno”… Nuestros genitales -y lo que hacemos (y dejamos que hagan) con ellos- vienen quitando el sueño a las jerarquías religiosas por siglos. Y este hecho no es para nada casual. Pasa que las decisiones vitales más íntimas y trascendentales que toma un ser humano giran en torno a su sexualidad y su reproducción. Y, así, al ejercer control sobre lo más íntimo que posee un individuo se abre la puerta a manipular su vida y sus acciones a partir de la culpa.

El debate moral y ético en torno al aborto, que hoy resulta ser el mayor de los pecados, refleja que en el caso de las mujeres este intento de control adquiere matices perversos. En pleno siglo XXI la visión medieval que localizaba en el cuerpo de las féminas los peores peligros para la humanidad sigue totalmente vigente. Las religiones, vía el Estado, mantienen el control sobre la reproducción de las mujeres y sobre la sexualidad femenina. Y lo hacen no sólo a través de leyes y normas, sino también a través de la conquista de nuestras subjetividades, la de mujeres y hombres por igual. Sujetar al sujeto a través del miedo, ante las consecuencias del pecado, es la estrategia que mejor ha funcionado.

Las primeras víctimas de esta disputa doctrinaria (y política) por conquistar los imaginarios de la sexualidad y la reproducción son las adolescentes. Ante una educación sexual dominada por los dogmas, la mayoría de las jóvenes terminan construyendo su vida sexual y reproductiva a partir de los miedos, los prejuicios, la vergüenza y las culpas alimentadas desde los púlpitos. Es desde allí desde donde (siempre) se nos ha venido anunciando el eventual declive moral de la civilización a causa de los “pecados de la carne”. Claro, a estos profetas no los veremos pronunciarse en contra de los machismos cotidianos que condenan a las mujeres a vivir en constante estado de violencia, tampoco los oiremos reclamando sobre las producciones televisivas que alimentan la cosificación de las mujeres; tampoco los escucharemos quejándose de la hipersexualización de la figura de niñas y adolescentes con fines publicitarios; difícil que los oigamos pronunciándose sobre los bebés que son abandonados o que mueren por falta de atención. No, claro que no. Pero sí los tendremos, desde sus púlpitos (y ante las cámaras, como no) alzando su apocalíptica voz ante la exigencia de las mujeres por que se respete su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Nuestros placeres, nuestros deseos y nuestros cuerpos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de fundamentalismos religiosos. Es necesario romper con las culpas sobre nuestra sexualidad que nos han sido impuestas desde la infancia.

Hombres y mujeres debemos comenzar a debatir temas como la interrupción del embarazo lejos de los oscuros paraguas del dogmatismo y el fanatismo religioso-moral. Debemos hacerlo entendiendo que la construcción del ser mujer va mucho más allá de la maternidad y aún más allá de su vagina. Debatamos desde los datos de la vida real, esa que apunta, por ejemplo, que en Bolivia se realizarían 60 mil abortos ilegales cada año.

Ya es tiempo que las jerarquías religiosas dejen de posar su mirada inquisidora de la cinrura para abajo y comiencen a poner a trabajar lo que tienen del cuello para arriba.