(287)

El secreto dorado de las áreas protegidas municipales de los Yungas es la miel y los apicultores apuestan por la diversificación de esa producción mientras, a la par, resguardan sus bosques y hacen frente a los fenómenos climáticos, como las lluvias, que golpean la producción apícola en los últimos años.

Así lo mostraron en la segunda versión de la Feria de la Miel “El secreto dorado de las áreas protegidas municipales”, realizada el 11 de octubre, en Coroico, donde expusieron una variedad de productos enmarcados en la elaboración sostenible.

Apicultores de Coroico, Yanacachi, Caranavi, Guanay, Teoponte, Palos Blancos y Alto Beni presentaron lo mejor de sus mieles y productos del bosque, fruto del trabajo responsable y de la conservación.

La población que se dio cita en la feria encontró productos naturales directo de la colmena como la miel pura que posee nutrientes y antioxidantes, así como el extracto de propóleo, polen y la jalea real, que son beneficiosas para la salud.

Los productores ofrecieron una gran gama de sus derivados como: pomadas curativas, energizantes, jarabe para la tos, jaboncillos en diferentes colores, aromas y tamaños. Además de champús naturales y revitalizantes en base a miel con romero y sábila, cremas faciales, labiales, acondicionadores, velas y semillas, como el maní del inca con propiedades medicinales; que tuvieron demanda por parte de los visitantes a la feria.

Estos emprendedores también ofrecieron café orgánico en grano y molido, chocolates, mermeladas con frutos propios de esta región y artesanías.

Las apicultoras y apicultores del Centro Apícola Monte Viejo, Apicultura Zarate, Apis del Adonai, Aura, Aventura, Federación Agraria de Comunidades Interculturales de Mujeres de Alto Beni pertenecen a comunidades que se encuentran alrededor de las áreas protegidas: Dowara Kanda (Teoponte), Puerta Amazónica (Guanay), Rincón del Tigre (Caranavi), Río Negro, Chuñuuma (Coroico) y Mururata (Yanacachi).

Estos productores y guardianes de las áreas protegidas municipales recibieron capacitación de la Fundación Natura, con el fin de optimizar sus productos naturales y comercializar los mismos; y de esta forma mejorar la economía de sus hogares y conservar los bosques yungueños.

Matilde Marcani, del Centro Apícola Monte Viejo, se dedica a la crianza de abejas nativas desde hace muchos años con el objetivo de que la gente valore los productos naturales y para contar con ingresos económicos.

Ronald Zárate expositor de "Apicultura Zárate" ofreció miel natural, en distintos envases y tamaños.

Ronald Zárate expositor de "Apicultura Zárate" ofreció miel natural, en distintos envases y tamaños.

“De la miel se pueden hacer muchos productos (… y) las propiedades de la miel son bastantes; queremos que la gente se concientice del alto valor de la miel, por ser natural”, comentó.

Viani Mamani, secretaria ejecutiva de la Federación Agraria de Comunidades Interculturales de Mujeres de Alto Beni, considera que la elaboración de productos naturales permite, a todas las mujeres de su comunidad, generar ingresos económicos.

“Las mujeres hacen un esfuerzo al producir, por primera estoy participando de esta feria, he visto que las mujeres podemos ayudarnos económicamente, podemos generar para sustentarnos, abre una puerta a las mamás solteras, viudas y todas podemos levantarnos”, expresó.

Las lluvias reducen la producción de miel en más del 50%

La producción de miel fue afectada por las lluvias intensas y el chaqueo. “La producción de miel ha bajado bastante, en relación al año pasado, han afectado las lluvias y con el cambio climático, poco o nada se puede hacer…pero nosotros no nos damos por vencidos, nosotros seguimos con la crianza de abejas, cuidándolas, porque nos dan la miel”, lamentó Viani Mamani, quien llama a toda la población a reforestar para contrarrestar los chaqueos.

Ronald Zarate, apicultor que cuenta con 150 panales y produce miel desde hace más de 30 años, dijo que su producción en relación al año pasado bajó en un 75%.

“La producción ha bajado, el año pasado cada caja me daba un balde por año (30 kilos) y este año es distinto, algunas cajas se han empobrecido, la cosecha del cien por ciento, ahora llegó a la cuarta parte”, expresó.

Señaló que el clima es importante para la producción de la miel, porque las abejas recolectan el néctar de las flores para producirla y si las flores se afectan con las lluvias, no habrá producción.

Los apicultores para equilibrar el efecto de las lluvias, alimentan a las abejas con su propia miel. Zarate también sugiere la implementación del cultivo de la planta astrapea, cuya flor crece hacia abajo por lo que la lluvia no afecta al polen.

“El tiempo y la temperatura son claves; el frio, la lluvia afecta a la flora y lava el néctar, el polen; lo que tal vez se puede pedir es la implementación de la planta astrapea: es una flor con la flora hacia abajo y la lluvia tiende menos a afectarla, pero eso tiene su época no florece todo el año”, indicó.

Nancy Carlo, otra apicultura, también dijo que la producción de miel bajó en un 50%, porque las lluvias afectaron la época de cosecha. “En este tiempo nos vemos afectados por el exceso de lluvias, por los Yungas, la época de cosechas es septiembre, octubre, noviembre, esos tres meses son claves para la cosecha de miel, pero lamentablemente hay poca cosecha, a diferencia del año pasado casi el 50% bajó, la verdad contra la naturaleza no se puede hacer mucho”, señaló.

Una diversidad de productos fueron ofrecidos en la feria de Coroico.

Una diversidad de productos fueron ofrecidos en la feria de Coroico.

Soledad Limachi, joven productora considera que es momento de que los seres humanos se concienticen y vean los efectos del cambio climático y que deben empezar a cuidar la naturaleza, los bosques.

“Gracias a las abejas tenemos producción, gracias a las abejas podemos degustar una mandarina, una naranja, lo poco o menos que podemos hacer como productores, como seres humanos, es cuidar el medio ambiente y respetar a la naturaleza”, expresó.

La Fundación Natura Bolivia apoya a los emprendedores dentro de las áreas protegidas, porque la gente que vive en ese territorio, “los guardianes comunitarios”, están dispuestos a trabajar conjuntamente con el cuidado de la biodiversidad de cada uno de estos lugares, manifestó Juan Vargas, coordinador regional del Norte Paceño de esta institución.

“Hemos logrado que las personas empiecen a producir la miel y sus derivados, que es lo más importante; pero, hay otros productos como el café que es un potencial en los Yungas y que tiene mucha acogida”, señaló.

Vargas destacó que la gente aprendió a que se puede vivir de las áreas protegidas, que hay vida dentro de ellas y que solo hay que volver a convivir y utilizar los elementos que hay en estos lugares, como las plantas medicinales, las abejas tradicionales y ahora el café.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que establece la obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia a partir de las elecciones nacionales de 2030.

Esta determinación del TCP fue dada conocer por el magistrado Iván Espada, durante un acto realizado este lunes en la Universidad Pública de El Alto, quien afirmó que con este fallo habrá “paridad completa y plena”, reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político.

Espada explicó que la disposición se aplica a partir de las siguientes elecciones generales que se realizarán en 2030 y no en la presente para no entorpecer el proceso actual, en el que participan ocho candidatos presidenciales y una solo mujer que postula como candidata a la vicepresidencia.

“Durante más de 20 años habíamos confundido esta especie tan conspicua con el toborochi rosado (Ceiba speciosa), cientos de viajes que se hicieron a la Chiquitania y el Chaco y la pasamos desapercibida”, dijo Juan Carlos Catari, uno de los tres científicos que describió la nueva especie para la ciencia a la cual llamaron: Ceiba camba.

Los tres investigadores asociados al museo nacional de histeoria natural “Noel Kempff Mercado”: Heinz Arno Drawert, Alejandro Angulo y Catari, contaron que hallaron casualmenta a la flor en San José de Chiquitos y después de un trabajo de seis años la publicación de su investigación fue publicada este año.

“A veces no vemos lo que está exactamente frente a nosotros, no notamos lo más evidente y obvio. Esta especie ha estado siempre a nuestro alrededor, la vemos todos los días y por todos lados. Está por toda la ciudad, la encontramos en casi todos los pueblos en tierras bajas y la encontramos seguido en nuestros campos y montes. Si tienes un billete de 20 Bs, llevas sin saber su imagen contigo. Es “más camba que la yuca” y dudo que exista alguien en el oriente boliviano que no la conozca.

Las características del toborochi, que es “más camba que la yuca”, según el ingeniero ambiental Drawert, puede sobrepasar los 30 metros de altura y su tronco llegar a tener dos metros de diámetro.

Los toborochis florecen durante algunas semanas, entre los meses de abril y junio, tiempo durante el cual alegran a los cruceños que llenan el Facebook de fotos son denominados #toborochislovers.

Resulta que hasta ahora nadie le había mirado a detalle a “nuestros” toborochis, y que habían sido muy diferentes al “palo borracho” de los argentinos y uruguayos y a la “paineira” de los brasileros. Todo este tiempo habíamos creído que los toborochis eran Ceiba speciosa solamente porque las flores son rosadas,

Pues, aparte del color de las puntas de los pétalos, nuestros toborochis comparten muy pocas características con Ceiba speciosa. Las hojas las podría diferenciar un ciego con solo tocarlas, de verdad. Nuestros toborochis son diferentes a todos los demás miembros del género y a partir de ahora llevarán su propio nombre científico, como se lo merecen.

Arriba: Ceiba camba. Abajo: Ceiba speciosa. Las diferencias son notorias, no solo en lo morfológico sino también en lo ecológico.

Teníamos la hipótesis confirmada en base a caracteres morfológicos, geográficos y ecológicos de que Ceiba camba era una especie diferente a Ceiba speciosa, pero nos faltaba la confirmación en base a análisis genéticos para tener absoluta certeza. Este análisis de PCA en base a caracteres moleculares de Han et al. (2022) nos dio la confirmación genética definitiva de que Ceiba camba era una especie diferente a Ceiba speciosa y Ceiba insignis. Dichos autores identificaron claramente estas diferencias, pero como se basaron en especímenes cultivados en China (de origen desconocido) pensaron que Ceiba camba podría ser un híbrido. La hipótesis del híbrido se descarta tomando en cuenta que estas especies (C. insignis y C. speciosa) florecen en épocas distintas y sus áreas de distribución natural ni siquiera se acercan. Simplemente es imposible (muy poco probable es la terminología correcta) que Ceiba camba, que se diferencia morfológica-, geográfica-, ecológica- y genéticamente de C. speciosa y C. insignis, sea un híbrido natural entre estas especies

Para poder responder la pregunta ¿es Ceiba camba morfológicamente distinta al resto de las especies ya descritas del género Ceiba? realizamos un analisis de agrupación por similitud. Para ello revisamos durante varios meses más de 10000 fotografías georeferenciadas de flores y evaluamos 30 caracteres con 4 posibles estados cada uno en cada una de las fotografías. Con estas más de un millón de unidades portadoras de datos evaluamos las semejanzas y diferencias (distancia máxima o vecino más alejado por distancia rectilinea tipo Manhattan) entre las distintas especies de Ceiba. El resultado fue más que claro: Ceiba camba es muy diferente a Ceiba speciosa y más bien tiene mayor semejanza con Ceiba lupuna, una especie de delicadas flores de color rojo intenso.

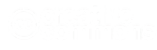

“La celebración del día del periodista boliviano nos encuentra hoy atravesando por las crisis más profundas y los mayores desafíos que haya enfrentado nuestra profesión en las últimas décadas”, señala la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia en ocasión de celebrarse este 10 de mayo el Día del Periodista boliviano.

El ente nacional de los periodistas señala que existen recurrentes hechos de violencia, acoso y hostigamiento contra los periodistas, lo cual se suma “la grave situación laboral que afecta a todo el gremio, la desinstitucionalización sistemática de la profesión, la censura indirecta a través del uso político de los recursos destinados a la publicidad estatal, las barreras de acceso a la información”.

Precarización de las condiciones laborales

Los periodistas en el país enfrentan una severa precarización de las condiciones laborales, devela el estudio “Situación de las Condiciones de Trabajo Y de los Derechos Laborales de las/os Periodistas en Bolivia”, realizado en 2023 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en colaboración con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

Durante los últimos 15 años, hubo un aumento en el desempleo estructural, el subempleo, la inestabilidad laboral y las condiciones precarias de trabajo del sector.

El estudio es una primera aproximación a la problemática laboral, las condiciones de trabajo y la calidad del empleo de los periodistas, así como a los cambios económicos y organizativos en los medios de comunicación.

La información fue obtenida de los testimonios de periodistas de todo el país que participaron en cinco talleres de diagnóstico y en entrevistas realizadas entre septiembre y octubre de 2023. En estas sesiones, los periodistas discutieron sobre sus trayectorias laborales, la situación actual de sus condiciones de trabajo, el ejercicio de sus derechos laborales y el panorama actual de los medios de comunicación.

Entre los aspectos que inciden en la precarización se identificó a la reestructuración de los medios de comunicación, trabajo en condiciones de inestabilidad y sin derechos, caída drástica de ingresos y pérdida de bonos económicos, sin seguro de salud, sin jubilación y sin seguro de vida.

El estudio del CEDLA y Unitas, identifica a la reestructuración de los medios de comunicación como uno de los principales factores que ha contribuido a la precarización laboral en el sector periodístico. “Las empresas se han visto obligadas a adaptarse a cambios económicos, políticos y tecnológicos, lo que ha resultado en una flexibilización de las condiciones laborales. Esto ha implicado modificaciones en los contratos, la externalización de tareas y la tercerización de servicios”, apunta.

Es relevante la reducción en los contratos de trabajo estables, ahora imperan los contratos eventuales, teletrabajo y modalidades de trabajo tercerizado, situación que ha derivado en inestabilidad laboral, bajos ingresos, falta de seguridad social y otros derechos laborales.

En el sondeo realizado por el estudio, el 79%, entre asalariados e “independientes”, indica que trabaja bajo contratos flexibilizados y por periodos de tiempo cortos, y solamente el 21% tiene empleos estables con contratos indefinidos en condición de dependientes.

Un aspecto inusual que afecta a la precariedad han sido los despidos y recontrataciones de periodistas con una drástica disminución de los ingresos laborales y la pérdida de bonos económicos. “Los salarios de los periodistas de planta se han reducido en un 40% a 50%, y se han eliminado bonos como los de antigüedad, transporte, prima anual y aguinaldo”, devela el estudio.

Solamente el 28% de los periodistas señala estar afiliado a una de las cajas de salud de la seguridad, mientras que el 45% no tiene ningún seguro de salud. El 20% indica que está afiliado al Seguro Universal de Salud (SUS).

El 70% de los periodistas afirma que dejó de aportar para su jubilación y para otras prestaciones sociales debido a que sus contratos laborales indefinidos y a plazo fijo ya no contemplan este derecho, su trabajo temporal como periodista tercerizado niega este beneficio o porque su condición de “independiente” ya no le permite continuar aportando. Solamente el 30% indica que continúa aportando, aunque la mayor proporción lo hace de manera discontinua.

Para la ANPB esta situación de extrema gravedad, que conduce al cierre de empresas periodísticas, la aparición de nuevos métodos de censura, la precarización del trabajo y el menoscabo del rol de la prensa, se complejiza más por “la emergencia de los medios y las redes sociales, que están transformando la forma en que se produce, distribuye y consume la información, redefiniendo los géneros, técnicas y estilos del periodismo y dando un nuevo significado a los medios, las agendas, las fuentes y los procesos de crear noticia”.

Freelances: los más golpeados por la precarización laboral

Los periodistas freelance se incrementaron significativamente con la reestructuración empresarial de los medios de comunicación que apostó, y apuesta, a la tercerización y subcontratación laboral para reducir costos laborales. Son, en esencia, trabajadores asalariados temporales que venden su fuerza de trabajo a varios empleadores demandantes de producción de información y de servicios de comunicación en general, a bajo costo y sin reconocimiento de derecho laboral alguno.

Los freelances ganan por nota o artículo elaborado —generalmente montos “bajos”— o por comisión por la realización de un servicio. Es el caso de los periodistas que fueron despedidos sin el pago de sus beneficios y con trayectorias laborales meritorias, de desocupados, de aspirantes a una fuente de trabajo y de estudiantes de comunicación social sin experiencia laboral que integran en conjunto un gran ejército de trabajadores de reserva a bajo costo y sin ningún tipo de derechos laborales.

“Los freelances sintetizan la extrema precariedad laboral existente en el mercado de trabajo periodístico”, puntualiza el estudio.

A pesar de esta situación, la ANPB señala que los periodistas tenemos muchas razones para estar indignados, pero tenemos más para estar orgullosos.

Acceda al informe completo en documentos adjuntos.

Este 20 de febrero se realizará un juicio oral en contra de los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marco Uzquiano por el supuesto delito de difamación y calumnia denunciado por el cooperativista minero Ramiro Cuevas, presidente de la cooperativa aurífera Virgen del Rosario.

El proceso fue iniciado por Cuevas tras los hechos sucedidos en marzo de 2023, cuando Rául Santa Cruz, entonces jefe de protección del Parque Nacional Madidi, intentó impedir el ingreso al área protegida de maquinaria pesada que sería destinada a la actividad de la cooperativa Virgen del Rosario.

Según el relato de Santa Cruz, el cooperativista minero lo agredió verbalmente al punto que tuvo que resguardarse en el campamento de los guardaparques para evitar una agresión física. Pidió ayuda a sus compañeros y a la policía. Y publico datos del hecho en su cuenta de Facebook al igual que Uzquiano, justo por esas publicaciones es que Cuevas acusó a ambos guardaparques por el delito de difamación y calumnias.

Los hechos ocurrieron mientras Santa Cruz cumplia sus funciones de resguardar el área protegida y fue reportado a las autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), pero la entidad no asumió aún la defensa de los guardaparques. La Pública buscó conocer cómo está manejando la situación el Sernap pero no obtuvo respuesta.

Ambos guardaparques manifestaron hoy, en conferencia de prensa, su preocupación por el juicio que enfrentan y piden el respaldo de las instancias correspondientes toda vez que estaban cumpliendo sus funciones.

A partir de hoy el cóndor andino está protegido mediante la Ley 1525 que declara al “Cóndor Andino, Kuntur Mallku (Vultur gryphus) símbolo, patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia” y en Artículo 5 establece el 4 de febrero de cada año como día del Cóndor Andino.

El artículo 6 de esta ley establece que “queda prohibida definitivamente la caza del Cóndor Andino, su acoso, captura, acopio y acondicionamiento, la comercialización de su material genético u otro material de reproducción, sin autorización de la Autoridad Ambiental Competente Nacional.

El artículo 8, también prohíbe “que la actividad humana, afecte el hábitat natural y las áreas protegidas, donde se sitúa el transito natural del Cóndor Andino, en concordancia con los preceptos del cuidado de los Derechos de la Madre Tierra”

Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino, Kuntur Mallku (Vultur gryphus). Esta ley establece un marco inclusivo para resguardar no solo al cóndor de los Andes, sino a toda la fauna silvestre amenazada de Bolivia.

Nuevas sanciones en el Código Penal

En las disposiciones adicionales de la Ley 1525, se establece la modificación de tres artículos del Código Penal que tienen que ver con el tráfico ilegal de vida silvestre, envenenamiento de la fauna silvestre y sobre el daño a la fauna silvestre por los incendios provocados. Las sanciones son pena privativa de libertad que van desde los 2 a 8 años.

PRIMERA. Se incorpora el Artículo 223 BIS, en la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal Boliviano, con el siguiente texto:

" Artículo 223 BIS.- (TRÁFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE).

se establece la incorporación en el Artículo 223 BIS, en la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal Boliviano, con el siguiente texto:

I. La persona que sin autorización legal de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, capture, posea, adquiera, transporte, almacene, introduzca o extraiga del país un espécimen, especies de fauna y flora silvestre con fines comerciales o algunas de sus partes o derivados o recursos genéticos, será sancionado con una pena de privación de libertad de dos (2) a seis (6) años.

II. La sanción será agravada a pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años de privación de libertad, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. El espécimen o la especie traficada se encuentre declarada por normativa nacional o internacional ratificada por el Estado como vulnerable, en peligro, peligro crítico o en extinción;

2. La especie traficada esté declarada en veda o prohibida su caza; o

3. En el hecho se involucre varios tipos de especies de la fauna silvestre."

SEGUNDA. Se incorpora el Artículo 223 TER, en la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal Boliviano, con el siguiente texto:

" Artículo 223 TER.- (ENVENENAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE). La persona que use sustancias químicas, tóxicas o peligrosas de cualquier naturaleza causando el envenenamiento de especies y especímenes de fauna silvestre, provocando su muerte, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años."

TERCERA. Se incorpora el párrafo tercero en el Artículo 206 de la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal Boliviano, con el siguiente texto:

"Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna silvestre del área afectada, incurrirá en privación de libertad de (tres) 3 a (ocho) 8 años."

Los líderes mundiales adoptaron este lunes 18 de septiembre una declaración política en la que reconocen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin un impulso masivo a la inversión necesaria para lograr transiciones energéticas, alimentarias y digitales justas y equitativas, y para transformar la educación y la protección social en los países en desarrollo.

El documento se selló durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene lugar hoy y mañana en la sede de la ONU en Nueva York en el marco del Segmento de Alto Nivel del Debate de la Asamblea General.

La declaración renueva el compromiso con la acción inmediata y colectiva para construir un mundo sostenible, inclusivo, próspero y resiliente en el que nadie quede atrás para 2030.

El foco del documento es la implementación y, sobre todo, el financiamiento al desarrollo, para el que urge a asignar 500.000 millones de dólares anuales.

Además, manifiesta un sólido respaldo a la reforma de la arquitectura financiera internacional para que refleje las necesidades del mundo actual.

“Apoyamos la reforma de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo como clave para las inversiones a gran escala relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de abordar mejor los desafíos globales”, apunta la declaración.

Según los declarantes, la arquitectura financiera internacional, incluidos sus modelos de negocio y capacidades de financiamiento, “debe hacerse más adecuada a su propósito, equitativa y receptiva a las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, para ampliar y fortalecer la voz y la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones económicas internacionales, las normas entorno y la gobernanza económica global”.

El texto se pronuncia también por un mecanismo eficaz de alivio de la deuda y subraya la necesidad de establecer un financiamiento privado a tasas más asequibles para los países en desarrollo.

La declaración busca, asimismo, impulsar la inversión en la transición a las energías renovables, promover el acceso a internet para todos, crear 400 millones de empleos decentes y ampliar la protección social a más de cuatro millones de personas.

En 2015, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron con los ODS, que incluyen poner fin a la pobreza extrema y el hambre, garantizar el acceso a agua potable y saneamiento, así como a energía verde, además de brindar educación universal de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas en plazo de 15 años.

La situación actual permite proyectar que únicamente el 15% llegarían a buen término, en tanto que algunos van revirtiendo los avances que habían conseguido.

Entre decenas de indígenas, Lorenza Rivera Viera, de 62 años, destacó por su vitalidad durante los 500 kilómetros que recorrió a pie en los 30 días que duró la X Marcha de los Pueblos Indígenas en defensa de la Chiquitanía realizada entre septiembre y octubre de 2019.

Lorenza llegó con su familia a San Ignacio de Velasco, desde su natal San Nicolás del Cerrito, el día que partió la marcha, el 16 de septiembre de 2016, y no claudicó hasta alcanzar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para hacer oír sus demandas.

Ni el inclemente sol ni las ampollas en sus pies por las cinco horas diarias de caminata le hicieron abandonar su fortaleza. Lorenza caminaba diariamente en la mitad de la columna de los más de 150 marchistas junto a otras mujeres, ancianos y niños.

Los marchistas exigían al Gobierno de Evo Morales la declaratoria de desastre nacional por los incendios y la abrogación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes, quemas y en contra de nuevos asentamientos en su territorio, demandas que hasta la fecha no han sido atendidas.

Pero los indígenas tienen otras necesidades no atendidas. Por ejemplo, en la comunidad de Lorenza, San Nicolás del Cerrito, no tienen luz eléctrica, el agua la obtienen a través de una bomba manual que extrae el líquido desde un pozo profundo, en eso días no llegaba la señal de ninguna de las empresas de telefonía móvil.

“Los mensajes llegan y salen solo cuando alguien va o retorna a la comunidad más cercana, Mercedes de Soliz, ubicada a seis horas de San Ignacio de Velasco, en notas en un trozo de papel o a viva voz”, contó la indígena. Su comunidad no cuenta con servicio de transporte público, usa los pocos vehículos de algunos de los pobladores de la zona que transportan insumos.

Otras comunidades tienen las mismas carencias; además, han sido avasalladas por colonos de otras zonas y los incendios han afectado sus medios de vida.

En la marcha, las mujeres y niños, acompañaron la caminata con sus risas, llantos, canciones e inocencia. A lo largo de los 500 kilómetros, no faltó la música con instrumentos autóctonos de la región chiquitana, en los lugares de descanso se hizo comida típica de la región, se durmió en tinglados, conventos de jesuitas, como a la orilla de las carreteras.

El 16 de octubre, llegaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los indígenas fueron recibidos con una banda marcial, pasaron por el Cristo Redentor antes de llegar a la plaza “24 de Septiembre”, allí los dirigentes indígenas de tierras bajas hicieron conocer los graves problemas que enfrentan en sus territorios y que todavía no han sido resueltos.

Con las mismas demandas y otras nuevas, hoy los indígenas de tierras bajas nuevamente están marchando, está vez la Gran Marcha Indígena partió hace 24 días de la ciudad de Trinidad y esperan llegar a la urbe cruceña la siguiente semana.