Mostrando artículos por etiqueta: áreas protegidas

Marcos Uzquiano: “La principal demanda (…) es que los guardaparques eventuales pasen al TGN, para terminar con esta inseguridad e inestabilidad laboral”

Marcos Uzquiano lleva 22 años como guardaparque y, desde hace un año y medio, lidera la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), que aglutina alrededor de 300 guardaparques y jefes de protección que trabajan en las en 23 de las 24 áreas protegidas nacionales.

Es uno de los defensores de las áreas naturales y, principalmente, la Amazonía más conocido y reconocido en el país porque —desde su puesto de trabajo— ha desafiado el poder poniendo en evidencia la deforestación, el tráfico de partes de jaguares, los avasallamientos y la minería ilegal dentro las áreas protegidas. Esto le ha costado un constante acoso laboral, amenazas y hasta procesos administrativos y demandas penales.

En esta entrevista, el actual jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, reclama porque el 60% de las mujeres y varones que custodian las áreas protegidas de Bolivia trabajan con contratos eventuales. Esto les priva de sus derechos laborales. Demanda también un seguro de salud que cubra todos los problemas de salud que derivan del tipo de trabajo que realizan en campo, a donde el servicio de salud no cuenta con especialidades. Y espera que el acoso laboral, al que han estado sometidos por la pérdida de institucionalidad y politización en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), quede en el pasado.

LP: En el tiempo que llevas al mando de la ABOLAC, ¿qué demandas o problemas has tenido que atender con mayor frecuencia?

MU: Una de las principales demandas que tenemos es que más del 60% de los guardaparques están bajo contratos eventuales. No tienen derecho a vacaciones, no pueden calificar sus años de antigüedad, ni ningún tipo de beneficio que percibe al depender del Tesoro General de la Nación (TGN). El Sernap no tiene los recursos suficientes para cubrir el salario de los guardaparques a nivel nacional. La principal demanda que tenemos en la agenda con las autoridades es que los guardaparques eventuales pasen al TGN, para terminar con esta inseguridad e inestabilidad laboral permanente.

LP: Por el trabajo que realizan se ven expuestos a múltiples incidentes y accidentes, ¿cómo atienden los temas de salud?

MU: Estamos en la Caja Nacional de Salud (CNS), pero es un seguro muy ineficiente. Estamos exigiendo al Estado un seguro de vida o un seguro contra accidentes. Actualmente, contamos con un seguro contra accidentes gestionado por la ABOLAC, a través de una donación.

LP: ¿Cuáles son las razones de esa demanda?

MU: En las ciudades la atención en la caja de salud es deficiente. En las poblaciones rurales, donde hay la CNS, es mucho peor. No hay especialidades (…). El guardaparque tiene que ir a una ciudad capital para que lo atiendan, al igual que su familia. Es como no tener seguro de salud, porque las áreas protegidas están en zonas rurales o fronterizas. Entonces, muchas veces tienen que acudir a clínicas privadas o simplemente curarse como puedan.

LA: Entonces, ¿el seguro de salud actual no cubre todas sus necesidades de atención médica?

MU: No hay un seguro efectivo que pueda cubrir todos los riesgos. Las compañías aseguradoras no tienen la mayoría de las coberturas con las que debería contar un guardaparque. No quieren asegurar por el alto riesgo que este trabajo significa. Es decir, ¿cómo asegurar por una mordedura de serpiente? ¿O cómo asegurar a un guardaparque que puede infectarse con fiebre amarilla o leishmaniasis o el chagas?

El seguro tampoco quiere cubrir los múltiples accidentes. Gran parte de nuestras actividades las hacemos en motocicleta, en canoa o en caballo. Incluso en avionetas que no son de líneas comerciales. Es una situación muy compleja, (…) el Estado debería proveer el seguro que realmente necesitan los guardaparques.

LP: ¿Y los riesgos, por ejemplo, con los incendios forestales?

MU: En la mayor cantidad de los incendios es el guardaparque el que acude en primera instancia antes que las Fuerzas Armadas, incluso antes que cualquier grupo de bomberos voluntarios es el guardaparque que toma conocimiento y despliega las primeras acciones de contención, de control y liquidación de estos incendios. Pero, muchas veces, está desprovisto de medios de transporte para llegar oportunamente al lugar, de equipo de protección personal, porque no es solo que acuda y apague de manera efectiva los incendios, sino también que lo haga de manera segura.

No solo se expone al riesgo de morir quemado, sino también al inhalar altas concentraciones de humo y ceniza a la larga repercute en la salud, en los pulmones, comprometiendo la vida de los guardaparques en el mediano y largo plazo.

Otros riesgos en los patrullajes que realizamos o enfrentarse muchas veces, a grupos de hostiles y de mineros ilegales, que amenazan la integridad física, o de avasalladores violentos que ingresan a las áreas protegidas, de gente que tiene intereses contrapuestos a los objetivos de creación de los parques nacionales.

Creo que el ser humano, tristemente, viene a ser la mayor amenaza, el mayor riesgo, que corre un guardaparque sin dejar de lado los riesgos naturales que hay dentro de las áreas protegidas.

(…) son múltiples los riesgos al estar custodiando áreas silvestres, por eso la función del guardaparque está catalogada como una de las más riesgosas y de mayor vulnerabilidad, incluso mayor a la que corren los militares y los policías, que tienen todo el apoyo institucional (…) de lo cual no goza el guardaparque. Ha surgido la idea de plantear una jubilación similar a la que tienen los militares del 100% o por lo menos un 90% u 80%.

LP: ¿Y cuál considera que es la mayor amenaza para ustedes dentro las áreas protegidas?

MU: Dependiendo del área protegida, las amenazas cambian. Si hablamos de minería ilegal están en Apolobamba, Madidi, Cotapata, Manuripi y San Matías, incluso son áreas protegidas de alto riesgo por la presencia de grupos irregulares, de cooperativas, de inversionistas nacionales y extranjeros que son ilegales. Ellos actúan con impunidad, protección y complicidad de algunas autoridades. En el TIPNIS y en San Matías la mayor amenaza es el narcotráfico.

LP: Frente a todas estas amenazas y recordando el proceso que les instauró un minero, a usted y uno de sus colegas, en el cual no tuvieron el apoyo del Sernap, ¿todavía están desprotegidos?

MU: Eso no cambia. (…) eso nos ha dejado en una situación de mucha preocupación y un nivel altísimo de indefensión, porque con ese precedente cualquier minero, avasallador, talador o cazador va a agarrar y acusar a un guardaparque de cualquier cosa —que no sea un delito de orden público— y lo va a procesar por un delito de orden privado, aunque el guardaparque esté ejerciendo su función en el campamento de su área protegida, no vamos a tener el apoyo ni el acompañamiento institucional del Sernap.

Entonces, la indefensión continúa y en muchos casos, debo decir con mucha tristeza que —en el caso mío y de otros guardaparques— la amenaza, la persecución y esta indefensión era premeditadamente generada desde el mismo Sernap, porque había intereses de organizaciones sociales, dirigentes que buscaban repartirse los cargos de los guardaparques en las diferentes regiones del país.

LP: ¿Esta situación ha cambiado con las nuevas autoridades del Sernap?

MU: La situación ha cambiado porque se han visto expuestas ante la opinión pública todas las irregularidades que cometían las anteriores autoridades. Con el nuevo director se está tratando de coordinar de mejor forma y frenar el acoso laboral. Más bien se ha avanzado en una agenda, (…) todavía hay muchos compromisos y obligaciones laborales que quedan pendientes como el pago de los refrigerios que nos deben desde mayo (…) y de otras gestiones, subsidios de lactancia desde 2022 que no han pagado a los guardaparques eventuales.

Hay temas pendientes. El guardaparque se ve limitadísimo de poder ejercer y cumplir su función de manera adecuada. (…) de qué sirve que estemos haciendo presencia en nuestros campamentos y, por ejemplo, no tenemos un bote (para patrullar) o si tenemos un bote, no tenemos gasolina.

LP: En los últimos años, la población está más atenta a lo que pasa en las áreas protegidas y el trabajo que ustedes realizan, ¿sienten que hay un reconocimiento a su labor?

MU: He sido testigo de este gran movimiento ambiental que ha ido creciendo en la sociedad civil organizada. Hay un nivel de empatía, de respeto, de gratitud de la población con relación a la labor que cumplen los guardaparques. El gran vacío que nosotros todavía vemos es en el rol del Estado.

Ya hemos hablado con muchas autoridades, ellos nos manifiestan su voluntad, su compromiso, su buena intención, pero acá no bastan solamente buenas intenciones, sino también claridad en las políticas públicas, en la toma de decisiones y es donde nosotros queremos hacer mayor incidencia. Agradezco ese gran apoyo de la sociedad civil. Todavía falta dar más pasos desde la misma defensa ambiental en la colectividad boliviana, por ejemplo, más acción en la defensa de sus recursos naturales, de su biodiversidad.

Por redes sociales están muy activa la defensa, pero todavía a nivel de campo, queremos articular y empoderar más a la población local. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Obviamente a través de la sensibilización ambiental y la educación logramos mostrar a la gente la importancia de nuestras áreas protegidas y los beneficios que generan para la colectividad, como la provisión del aire limpio, agua para el consumo humano (…) a las grandes de ciudades. Entender la enorme función que cumplen los bosques, los ríos, la biodiversidad, la flora y la fauna, son los elementos claves que todavía el pueblo boliviano y las mismas autoridades no entienden o no han terminado de entender.

LP: A mencionado que los guardaparques tienen varias necesidades, tomando en cuenta el contexto electoral, ¿cuál es la primera demanda que debe atender el nuevo gobierno?

MU: Yo creo a nivel de áreas protegidas, la principal es generar y garantizar recursos financieros. El Sernap está como en terapia intensiva, sobreviviendo con lo poco que generan las áreas protegidas por ingresos propios o con lo que pueda dar la cooperación internacional, que cada vez es más limitado o de muy difícil acceso.

Creo que el gobierno que ingrese, la primera demanda que debe atender es el traspaso de los guardaparques eventuales al TGN. Esa sería la prioridad número uno, con lo cual Bolivia estaría demostrando (…) al mundo que las áreas protegidas y los guardaparques tienen un valor importante para la conservación de estos espacios y para el desarrollo sustentable del país.

Lo segundo sería recuperar la institucionalidad del Sernap. No queremos politización (…) queremos el fortalecimiento del Sernap.

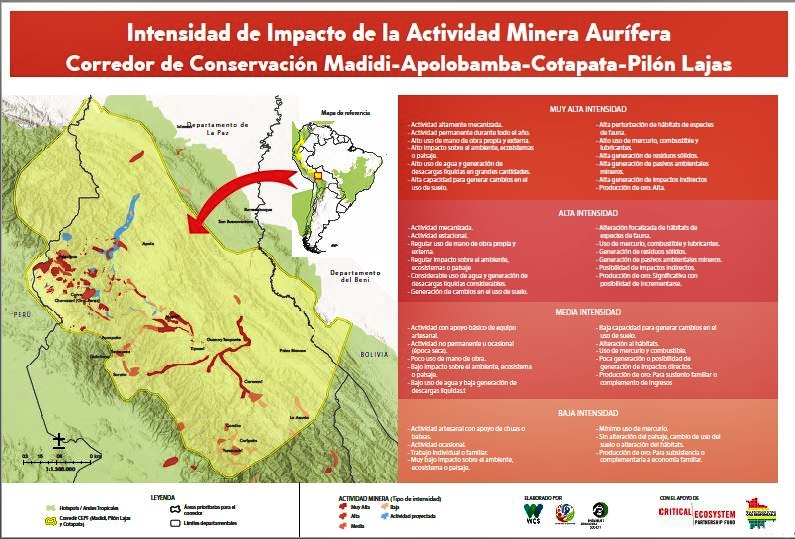

Asedio minero al corredor de conservación MADIDI-APOLOBAMBA-COTAPATA-PILÓN LAJAS

Un territorio sin ley. En eso se convirtió la región del Madidi donde la minería del oro trabaja de manera ilegal, sin control estatal. Esa actividad irregular ya devastó la región del río Kaka y está en plena destrucción de la zona del río Tuichi.

El tentáculo de la minería aurífera ahora amenaza a la zona de protección estricta y permanente del parque Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversa del mundo, y de poco está alcanzando al Pilón Lajas y a Cotapata. Está en retirada de Apolobamba, donde la destrucción es desoladora.

Este corredor de conservación, compuesto por las cuatro áreas protegidas, es uno de los hotspot (gran riqueza de especies) de biodiversidad más importantes. En él se concentran flora y fauna de relevancia al mismo tiempo que naciones indígenas cuyos medios de vidas están sobrepuestos al corredor al igual que el 80% de la minería aurífera del país.

La deforestación y la contaminación de las fuentes de agua por la remoción de tierra y el uso de mercurio son impactos ambientales que también afectan la salud de indígenas y campesinos que viven en esas áreas y cuya alimentación tiene como base la carne de pescado. se centra en el pescado de los ríos como el Beni, kaka y Tuichi.

Las víctimas de esa contaminación son los peces, que traspasan el mercurio acumulado a quienes se alimentan de su carne. Los indígenas de la nación Ese Ejja es la más afectada porque lo consumen a diario, esto se suma a los múltiples problemas que enfrentan debido a la pobreza y la falta de atención del Estado.

La escasa presencia de las autoridades llamadas a controlar la contaminación ambiental y las operaciones mineras permite que la ilegalidad incluya empresas extranjeras, en alianza con las cooperativas mineras extraigan desenfrenadamente oro de manera ilegal y causando un alto impacto socioambiental en la región.

Un esfuerzo privado intenta introducir nueva tecnología para reducir el uso del mercurio, fomentando la práctica de minería responsable. Aunque, algunos activistas consideran que los resultados positivos son incipientes frente a la magnitud de la actividad minera en el corredor de conservación, que solo se ve que crecerá por diversas razones ahora favorables para los mineros.

Corredor de conservación, la mayor zona minera de oro del país

El 60% de todo el oro exportado de Bolivia, en 2018, fue extraído por las más de 1.000 operadoras mineras, principalmente cooperativas, ubicadas en el corredor de conservación Madidi-Cotapata-Apolobamba-Pilón Lajas, que se superpone a la región minera aurífera más tradicional e importante del país.

Así lo afirma la WCS en una investigación que publicó en 2020. Se trata de un diagnóstico que refleja la situación de las actividades de minería aurífera en esta región de alta biodiversidad, su nivel de intensidad y expansión y sus impactos ambientales sobre áreas claves de biodiversidad, áreas protegidas, territorios indígenas, cuencas, bosques íntegros, biodiversidad y otros valores de conservación dentro del corredor.

El corredor de conservación abarca más de 4.620 hectáreas de extensión, el 43% de la misma es ocupada por las cuatro áreas protegidas, donde hay 14 áreas claves de biodiversidad.

Sus principales servicios y funciones ambientales son la provisión de agua y el almacenamiento de carbono, pero ese ecosistema tiene como principal amenaza a la actividad minera, la hidrocarburífera y la construcción de carreteras.

Es una región altamente dinámica en términos sociales, económicos y políticos, según la WCS porque allí confluyen distintos tipos de organizaciones como las centrales de pueblos indígenas, sindicatos campesinos, consejos indígenas, consejos regionales, comunidades campesinas, capitanías, cooperativas agrícolas, comunidades que son parte del Consejo nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, cafetaleras y otras distribuidas en las diversas provincias.

A pesar de las actividades productivas, pero principalmente de la minera aurífera, la mayoría de los municipios son pobres; la gran mayoría, se encuentra con niveles de pobreza mayores al promedio nacional, y con bajísimos porcentajes de servicios básicos, principalmente alcantarillado.

La pobreza de la zona ha impulsado a muchos pobladores a insertarse en la minería cooperativista, que probablemente sea la actividad económica más importante de la zona en la actualidad.

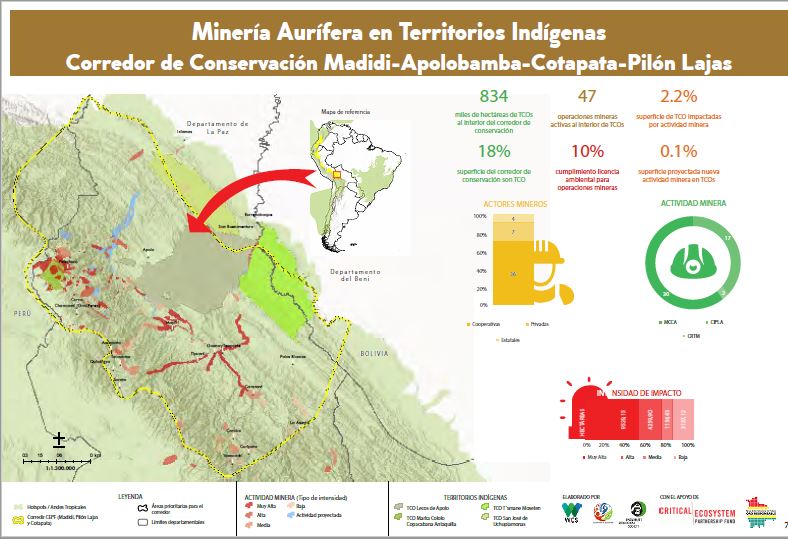

La superposición también afecta a los territorios indígenas de lecos, tacanas, quechua, ese ejjas, chimanes y mosetenes, lo cual causó irregularidades y violaciones a los derechos de los indígenas en lo que referente a la consulta previa e informada.

“En la práctica muchas comunidades llegan a acuerdos de compensaciones económicas directas que debe pagar el operador minero sin que el Estado pueda intervenir en estos acuerdos que no están contemplados en la normativa vigente y que se constituyen en una práctica que distorsiona los alcances de los beneficios de los pueblos indígena-originario-campesinos al que se refiere la norma y que tanto el nivel central como gobernaciones y municipios no ha regulado con claridad este aspecto”, según el estudio de la WCS.

Una muestra de esta práctica se dio en Mapiri, en agosto de 2012. La comunidad indígena leco Charopampa y la Cooperativa 15 de Mayo firmaron un convenio por el cual se acepta que sigan con la actividad minera dejando de lado el daño ocasionado al río Mapiri y las consecuencias de las poza-minas trabajadas sin la correspondiente mitigación ambiental, que fue lo que motivó a esa población a pedir la cancelación del contrato minero a esa cooperativa minera.

La gran amenaza es que, en el caso de la minería, el plan sectorial tiene como meta la generación de ganancias, prioriza el desarrollo de cadenas de valor minero-metalúrgicas y la política minera no contempla medidas y acciones destinadas a la reducción de impactos negativos.

“Las cuestiones ambientales, sociales y laborales (relativas a Seguridad y Salud Ocupacional SySO), han sido relegadas a un segundo plano y se limitan a la obtención de licencias ambientales y contratos, con relación al sector minero aurífero no existen políticas específicas”, analiza la WCS.

Como ya ha sido ampliamente analizado por diferentes instituciones de investigación, existe una débil articulación interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería y Metalurgia, así como en sus entidades descentralizadas como el Servicio de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que ha derivado en el crecimiento de la informalidad e ilegalidad del sector.

Los procesos de otorgación de derechos mineros y adecuación a contratos son muy lentos. Los datos de WCS señalan que entre 2014 y 2019 sólo el 12% de los derechos mineros lograron su adecuación y sólo 21% de las solicitudes de Contratos Mineros pasaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) para su aprobación.

Son varios los factores para el escaso control y fiscalización al sector. No se concluyó con la migración de las concesiones a los contratos mineros que rige desde la Ley de Minería de 2014. Y ante la “excesiva burocracia” en la AJAM, las cooperativas mineras trabajan sin contratos, por tanto, no cuentan con licencia ambiental y no realizan la consulta previa e informada en los territorios indígenas.

El estudio, publicado en 2020 por la WCS, contabilizó 290 operaciones mineras: 231 en Apolobamba; 41 en Madidi y 18 Cotapata. En Pilón Lajas establecieron que la actividad es aún artesanal; en las comunidades indígenas La Embocada y Charque trabajan de manera esporádica.

En el corredor existen 1.066 operaciones mineras registradas que realizan minería, principalmente aurífera. Los impactos por estas actividades afectan una superficie de 259.794 hectáreas, equivalente a 5,7 % de la superficie del corredor.

Las 15 Áreas Clave de Biodiversidad (ACB) existentes en el corredor representan el 47 % de su superficie (2.130.022 ha) y tienen superpuestas 457 operaciones mineras que impactan en el 6,8 % de este espacio. Se han identificado 8 ACB con mayor impacto minero en el corredor.

Las áreas protegidas de interés nacional: Apolobamba, Madidi, Cotapata y Pilón Lajas, representan el 49 % del área del corredor (2.225.435 ha) y tienen 290 operaciones mineras superpuestas, que generan impactos ambientales en el 5,8 % de su superficie. Apolobamba tiene la mayor presencia y afectación minera (231 operaciones), seguida del Madidi (41) y Cotapata (18).

El investigador ambiental Oscar Loayza, miembro del equipo técnico de WCS, en un webinario del CIDES realizado en febrero, dio a conocer que más de 500 actividades mineras fueron registradas entre 2010 y 2020 en las cuatro áreas protegidas, según datos del Sernap. En Apolobamba se registraron 394 áreas mineras otorgadas y 94 en el Madidi como muestra el siguiente cuadro.

Las cooperativas mineras auríferas representan el 74% de operadores mineros dentro del área del corredor de conservación, el 24% son empresas privadas (al momento del estudio muchas de estaban sin actividad); mientras, que las estatales solo llegan al 2%.

Las cuencas hidrográficas presentes en el área del Corredor, de Norte a Sur son el Tuichi, Mapiri, Kaka, Quendeque, Beni, Coroico, Alto Beni y parte del rio Boopi. En estas cuencas, las aguas superficiales a nivel de escorrentía o cuerpos de agua que son afectadas por la actividad minera son principalmente la cuenca de Mapiri, Tuichi y Kaka.

También los macizos rocosos forman un tipo de acuíferos (o las aguas subterráneas) son afectados principalmente por los trabajos subterráneos, donde las excavaciones que se realizan permiten la salida de agua a manera de filtraciones, reduciendo el volumen de agua de los acuíferos.

Es precisamente la cuenca del río Mapiri, en su parte Central, donde las actividades mineras son de intensidad Muy Alta y que los acuíferos presentes se presentan en rocas sedimentarias con muchos planos de discontinuidad (macizo rocoso de calidad regular a mala) y por tanto es afectada en el volumen y en la calidad de agua de estos acuíferos. Otros acuíferos que son afectados por las actividades mineras son las que se encuentran en la cuenca del rio Tuichi principalmente en la parte alta de la cuenca.

Territorios indígenas vulnerados

Un problema recurrente de la expansión minera, es que normalmente se expande sobre territorios de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC), lo que supone una serie de conflictos de interés, precisamente por ello, se han desarrollado una serie de normas que intentan precautelar el cumplimiento de los mismos, pero a la vez se han delimitado sus competencias.

El Corredor de Conservación tiene una presencia importante de pueblos indígenas, el informe de Monitoreo de actividad minera en el Corredor realizado por el Ministerio de Medio Ambiente (2018) establece la existencia de los siguientes pueblos indígenas en el territorio mencionado

Los territorios indígenas más afectados por actividad minera, en proporción a su superficie son:

- Marka Cololo Copacabana Antaquilla, con una afectación 24.288 hectáreas, es decir el 62% de su territorio.

- Pueblos indígenas lecos de Larecaja, con una afectación de 23475 hectáreas,equivalente al 14% de su territorio

- Organización originaria Marka Camata, con una afectación d 5.882 hectáreas,equivalente al 12% de su territorio.

Otros que se encuentran vulnerables son: la Central Indígena de Pueblos Lecos de Apolo y Pueblo Indígena de San José de Uchupiamonas, en los cuales tiene lugar la minería de base comunitaria.

Este dato es importante, puesto que no solamente estamos hablando de minería realizada por externos, sino también por emprendimientos mineros realizados por las mismas poblaciones indígenas, en muchos casos por considerarse parte de una actividad tradicional y en otros por las expectativas de mejorar sus condiciones económicas.

Y en el caso de algunas comunidades de Madidi y de Pilón Lajas ya han decidido conformar sus propias empresas o cooperativas para realizar directamente ellos la explotación del oro.

El Corredor de Conservación Madidi – Pilón Lajas – Apolobamba – Cotapata está ubicado en dos departamentos, cuatro áreas naturales protegidas, nueve provincias y 18 municipios, ello implica el concurso de una gran cantidad de actores sociales.

Esta diversidad se refleja por ejemplo en los sujetos de consulta. En el departamento de La Paz más de la mitad (60%) de los procesos de consulta fueron llevados a cabo en sectores afiliados a la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la Confederación Sindical de Comunidades Indígenas y Originarias de Bolivia (CSCIOB), vale decir, sectores campesinos e interculturales.

Mientras que los sectores afiliados a las matrices indígenas y originarias como la CIDOB y el CONAMAQ alcanzan al 30% de los procesos de la consulta. En el Beni, todos los procesos de consulta fueron presentados al sector campesino.

Es necesario mencionar, que todos estos actores cuentan con intereses diferenciados y en los últimos años han sufrido un proceso de cooptación, desinstitucionalización y resquebrajamiento de su estructura orgánica, que ha mermado su capacidad de organización y de negociación frente al Estado y frente a actores económicos como las cooperativas.