Claudia Terán, es coordinadora del Programa Defensoras Defensores de Derechos de Unitas. La entrevistamos al término del Foro sobre Institucionalidad organizado por la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad donde participaron cinco candidatos a legisladores dando a conocer sus propuestas sobre el sistema judicial, autonomías y derechos humanos.

Resalta que las violaciones a los derechos fundamentales aumentaron en 2024 con relación a la gestión anterior, según el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensoras Defensores de Derechos que monitorea las libertades fundamentales y derechos. Registraron 915 derechos vulnerados: 595 referidos a la institucionalidad democrática, 150 a la libertad de prensa, 95 sobre libertad de reunión y protesta, 93 a los derechos de los defensores, 34 a la libertad de expresión y 18 a la libertad de asociación.

Lamenta que los candidatos – Juan del Granado (Alianza Unidad), William Bascopé (APB-Súmate), Milan Berna (MAS), Andrés Huanca (Alianza Popular) y Ana Crispín (PDC) – que participaron en el foro “no tengan nada que ofrecer” sobre derechos humanos y menos sobre las libertades fundamentales: La libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de asociación, el acceso a la información y el derecho a defender derechos.

LP: ¿Cuáles son los problemas más álgidos que enfrentan los defensores de derechos?

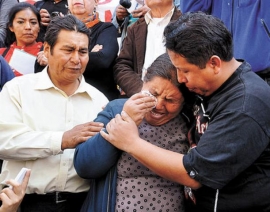

CT: Cada vez tenemos más registros de ataques, agresiones y hostigamiento a defensores, no solo a personas, también a comunidades y organizaciones defensoras. La criminalización es una forma muy efectiva en contra de quien ejerce defensa de derechos. Hay casos desde el ámbito penal, pero también procesos administrativos que van deteriorando a los defensores, sobre todo a las mujeres defensoras.

LP: ¿Cuáles son las cifras de esos ataques?

DC: En el informe de 2024, se establece que ha habido un incremento de 82% de ataques y agresiones contra defensores respecto del año anterior, que eran como 50 casos. El énfasis ha sido en la criminalización, pero además hay una ausencia casi absoluta del Estado en temas de protección de derechos.

LP: Frente a esta situación, ¿qué demanda la sociedad civil?

CT: El Estado y sus instituciones están llamadas a hacer cumplir estas libertades fundamentales que son derechos reconocidos por estándares internacionales. Entonces, los defensores y defensoras piden poder desarrollar su labor con libertad. Hay varias recomendaciones hechas por organismos internacionales para que Bolivia establezca mecanismos de protección efectivos para defensores y periodistas, porque hacen una labor de promoción de derechos, (los periodistas) son también defensores. En Bolivia no existe ningún mecanismo de lucha contra la impunidad o que garantice algún tipo de protección. Es una medida inmediata que el Estado debería realizar.

LP: ¿Cómo debería ser ese mecanismo?

CT: Se plantea una instancia del Estado con participación de la sociedad civil que –de manera integral y preventiva– pueda generar mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras en riesgo.

LP: ¿No son suficientes las normas nacionales e internacionales que existen al respecto?

CT: En nuestro país hay muchas normas y Bolivia ha sido de los primeros estados en ratificar y promoverlas como el Acuerdo Escazú, que es muy interesante en contenido, pero que no se están cumpliendo.

LP: ¿Y qué asegura que un mecanismo garantizará las libertades fundamentales?

CT: Desde la sociedad civil tenemos una propuesta. Planteamos una política pública integral, necesaria y urgente. (…) Eso tiene que ver con el sistema educativo, el Órgano Judicial, la Fiscalía, porque cuando un defensor o defensora denuncia una agresión o un delito en su contra se lo tramita como un delito más, cuando hay estándares que plantean que –si un defensor o una defensora es víctima de un delito– hay que establecer ciertos mecanismos específicos de investigación. No sabemos si el Estado todavía está listo, pero hay que comenzar. Y desde la sociedad civil estamos haciendo propuestas.

LP: ¿Qué respuesta obtuvieron sobre el tema de los candidatos que participaron en el foro?

CT: Las preguntas que hemos planteado son resultado de un proceso, las hemos enfocado en la problemática con datos y hemos revisado también los planes de gobierno. Y es coincidente, no hay propuestas (de los candidatos). Hay mención en algún caso a la libertad de expresión, pero no hay propuestas sobre las libertades fundamentales. Las dan por hecho, por sobreentendidas.

Aquí, en el foro, como sociedad civil no encuentro que hayan respondido a nuestras preocupaciones, ni siquiera las de derechos humanos, pero menos –específicamente– a las libertades fundamentales y mucho menos a las que tienen que ver con el derecho a defender derechos.

Este tipo de acercamientos con los candidatos ayuda a ver qué es lo que tienen (que ofrecer) y no tienen nada. Y es absolutamente fundamental hablar de libertades fundamentales. (Este) es un proceso de elección nacional y no encontramos que haya propuestas concretas al respecto.

Igual en el tema de la justicia –que está muy vinculado a la impunidad– cuando hablamos de libertades fundamentales pareciera que todo se solucionaría si se cambia el modo de elección de las autoridades (judiciales). Y el sistema de justicia tiene una crisis profunda que tiene que ver con lo presupuestal, con la capacitación, con los mecanismos y los procedimientos. Es mucho más profundo.

LP: En tema de derechos humanos, ¿qué debería hacer de manera inmediata el próximo gobierno?

CT: Puede ser un paso interesante, intermedio, la construcción participativa de un plan nacional de derechos humanos que no lo hay hace varios años, más de cinco probablemente. (El plan) debería contener la agenda del país en temas de derechos humanos, así como se habla del derecho a la educación o el derecho a la identidad estarán las libertades fundamentales o todos los temas urgentes en materia de derechos humanos, con acciones de política pública. Eso tomará tiempo, pero con eso se podría empezar. Y en cuestión de libertades fundamentales: con una ley de acceso a la información. Y un mecanismo de protección para defensores de derechos.

LP: Usted ha resaltado la protección a las mujeres que están en los territorios, ¿por qué?

CT: Es que no hay ningún mecanismo, norma o acción para proteger a mujeres defensoras que están peleando día a día contra todo el sistema. Yo siempre relevo el rol de las mujeres cuando hablamos de defensa de derechos y de libertades fundamentales.

Defender derechos siendo mujeres –si ya defender derechos es difícil o ser periodista en estas complicaciones– hacerlo desde un rol de mujer es mucho más complejo. Entonces, creo que eso siempre hay que hablarlo con sus particularidades, relevando la labor que hacen las mujeres en este sector.

Claudia Terán, coordinadora del Programa Defensoras Defensores de Derechos de Unitas. Foto: Miriam Jemio